Selam Berlin ist ein Adoleszenzroman. Das weiß ich, weil ich ihn für den Deutschunterricht gelesen habe. Also für eine Rezension für eine gleichwertige Leistung für den Deutschunterricht.

Berlin ist eine Großstadt. Das weiß ich, weil ich sie für einen Geburtstag besucht habe. Also für ein Wochenende für ein Geburtstagsgeschenk für ein Geburtstagskind.

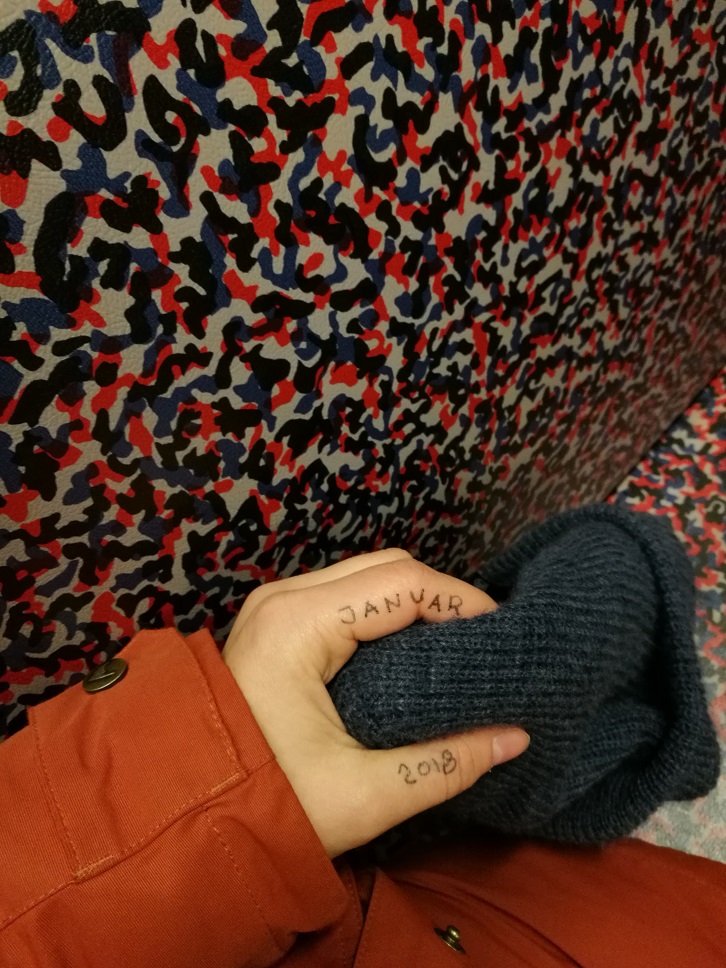

Und nun Vorhang auf für diesen gewagten Cocktail aus Literaturkritik und Handyfotos, aus 1989 und 2018, aus herbstlich jugendlicher Aufbruchsstimmung und frostklarer Winterstraßenbummelei.

Wollte man Selam Berlin in einem Wort beschreiben, ich würde mich für „Veränderung“ entscheiden. Denn in diesem Roman ist alles im Wandel: Hasans Leben, weil er jetzt erwachsen ist und alleine nach Berlin zurückzieht, Berlin selbst, weil die Mauer fällt und plötzlich alles verschwimmt und Hasans Familie, weil hinter so einer Mauer manchmal Dinge versteckt sind, die alles auf den Kopf stellen. Auch das Leben von Yadé Kara, die Selam Berlin 2003 als ihren Debütroman veröffentlichte, wurde mit einem Deutschen Bücherpreis und dem Adalbert-Chamisso-Förderpreis nachhaltig auf den Kopf gestellt. Selam bedeutet Hallo, und genau das ist das Buch: ein großes Hallo an Berlin, das Leben und alles neue, das Hassan auf diesen 382 Seiten erlebt.

Die beiden Protagonisten des Romans sind Hasan und Berlin. Hasan ist ein neunzehnjähriger Deutschtürke, aufgewachsen im Spagat zwischen Berliner Mentalität und Istanbuler Familie, Currywurst und Köfte, dem Bosporus und der Spree, und nun auf der Suche nach Party, Freunden, der Liebe und einem Plan für sein Leben. Dabei werden er und der Roman stark von der Stadt geprägt, mit ihrem völlig eigenen, etwas rauen, ruppigen Charme, der tiefer unter der Oberfläche verborgen liegt und dazu führt, dass Berlin auch sehr hässlich, geradezu verletzend sein kann.

In Berlin friert das Wasser nie zu und das Ufer ist voller Müll. Doch im Moment ist diese Stadt in ihrer größten Umbruchsphase überhaupt, denn die schier surreale Spannung zwischen Ost und West wird plötzlich aufeinander losgelassen und alles ist irgendwie Chaos. Das ganze Buch ist also eine einzige Selbstfindungsphase. Für Hasan, in dem sich das deutsche und türkische so untrennbar verwoben haben, dass er oft gar nicht mehr identifizieren kann, was zu welchem Teil gehört. Außerdem für Hasan, weil der plötzlich vor dem Nichts steht, mit seinem Schulabschluss in der Hand und ohne Ziel vor Augen. Von der Angst etwas zu verpassen – neudeutsch auch „FOMO“ (= Fear Of Missing Out) – gejagt, läuft er panisch von Party zu Party, von Ost nach West, von Job, zu Wohnung, zu anderem Job in andere Wohnung. Und Berlin muss nach Jahren der geteilten Persönlichkeit wieder einen gemeinsamen Nenner finden.

Hasan und Berlin suchen in diesem Winter 1989/1990 also gemeinsam ihre Identität. Und nehmen einen mit, ob man will oder nicht. Denn erzählt wird all das von Hasan selbst. Yadé Kara lässt den Leser mit dem personellen Ich-Erzähler, Hasans naiver, aufgeregter Sicht der Dinge und seiner schnoddrigen Ausdrucksweise außergewöhnlich nah an ihren Protagonisten heran. Hasan drückt sich nicht immer schön aus, manchmal aber schon. Diese jugendliche Mischung aus abschätziger, aufbrausender und rebellischer Umgangssprache und pathetischer Poesie führt dazu, dass er im gleichen Absatz von „Saft im Sack“ und seinem „Dicky“ spricht, in dem er auch alte Familienfotos in ihrer schmerzhaften Nostalgie so treffend als „scharfe Zeitsplitter“ skizziert.

Aber diese Nähe zum Protagonisten ist auf die Dauer auch anstrengend; Hasan, seine Ziellosigkeit, Naivität und seine grundsätzliche Ablehnung gegenüber allem werden nach spätestens drei Kapiteln anstrengend bis unangenehm. Dass er auch nur eine höchst beschränkte Anzahl an Themen hat, wird dadurch offenkundig. Doch diese Reduktion bewährt sich in einer tieferen Betrachtung der einzelnen Themen die sonst nicht möglich gewesen wäre.

Hasan nervt also – aber er lebt! Das muss man der Autorin, die übrigens selbst in Berlin mit türkischen Wurzeln aufwuchs, die Wende dort miterlebte und einige Zeit in Istanbul gelebt hat, zu Gute halten; Hasan ist echt. Wie sie selbst in einem Interview beschrieb, hat man „die Figur vor Augen, den Ton im Ohr“. Und deswegen darf Hasan nerven. Er darf sich verlieren in Definitionen seiner selbst – Türke, Deutscher, Westberliner -, weil das so ist, in dem Alter, im Leben. Er darf aufbrausen und erstarren in Trauer um seine zerbrochene Familie und seine verlorene Kindheit, weil wir das auch dürfen. Selam Berlin ist ein Plädoyer für das Nichtentscheiden, für die Jugend und das Leben und die Akzeptanz jeden Zustandes, mag er auch noch so schwer verständlich sein. Hasan kann sich meistens ganz gut akzeptieren, es sind eher die anderen, die Probleme bereiten. Generell ist der Blick durch Hasans Augen horizonterweiternd, denn er schenkt so tiefe Einblicke in das Leben zwischen zwei Kulturen und in eine ganz persönliche Art, mit den Risiken und Nebenwirkungen der Jugend und des Lebens umzugehen, wie sie nur ein gutes Buch bieten kann. Außerdem ist es unterhaltsam und spannend, dabei zu sein, wenn Berlin wieder zu einem verschmilzt, Hasan mindestens zwei neue Schichten seiner selbst entdeckt und es tritt das Best-Case-Szenario der Romanlektüre ein, man taucht in eine neue Welt ein und kommt voller, fast eigener, Erfahrungen und Gedanken am Ende wieder heraus.

Und so ist Selam Berlin, dieser Debütroman, der so anmutig in den Kosmos seines Protagonisten entführt, sich dabei aber auch nicht vor den dreckigen Ecken fürchtet und das historische Berlin weder auf ein Wolkenpodest noch ins Klischee abschiebt, ein sehr gelungenes Werk über die spektakuläre Dramatik und versteckte Schönheit eines alltäglichen Lebens geworden. Wollte man seinen Inhalt mit einem Wort beschreiben, würde ich mich immer noch für „Veränderung“ entscheiden, ansonsten wähle ich nun „gelungen“ und „bereichernd“, weil man sich nicht immer an die Regeln halten muss.